【文学】6月19日は、何の日ですか?【太宰治 桜桃忌】

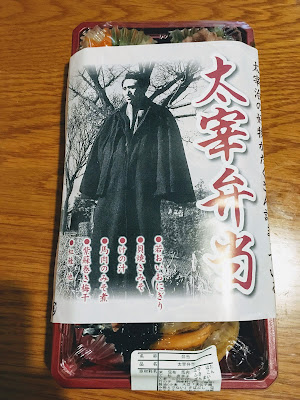

さて突然ですが、問題です。 本日「6月19日」は何の日でしょうか? すぐに答えられた人は、かなり文学に興味がある人かと思います。 6月19日は桜桃忌。作家・太宰治の遺体が発見された日 です。 太宰は6月13日に入水自殺します。しかし遺体が発見されたのは6日後の6月19日で、その日は奇しくも太宰の誕生日でした。これにちなんで6月19日を「桜桃忌」として、故人を偲ぶ日になったそうです。 最初は内輪だけの集まりだったそうですが、しだいに若い読者が集まるようになり桜桃忌が始まって10年後には200名以上の参列者がいたとのこと。そして、それほど多くの若者が集まれば、 口論や喧嘩も始まってしまい 会場は雑然とした雰囲気になったようです。 故人を偲ぶために集まったのに、喧嘩が始まってしまう。本来の目的で参列した人たちにはとんでもない迷惑ですが、太宰らしいといいますか昭和の気配を感じるエピソードではないか、と個人的に感じたりもします。 この「桜桃忌」という名称は、太宰治の「桜桃」という作品にちなんで名付けられたのですが、作品の中に主人公が桜桃をまずそうに食べる場面があります。おそらく太宰自身も、口論を始める若者たちに無関心を装いつつ、つまらなそうに桜桃を口に運んでいるのではないか、そんなことを想像してみました。 ちなみに私(佐藤)は桜桃忌に参列したことはありません。太宰の生家である青森県の 斜陽館 や 疎開の家 、弘前市の 太宰治まなびの家 には行ったことがあるのですが、桜桃忌には足が向きませんでした。学生のころに行っておけばよかったかな、とも思うのですが・・・今後の縁に期待してみたいと思います。 【関連】 太宰治疎開の家へ行く 太宰治まなびの家 (旧藤田家住宅)へ行く。 太宰治 斜陽館へ行く 「6月19日は何の日ですか?」 〰関連 「読書」に関する記事 「太宰治」に関する記事 ☝筆者: 佐藤隆弘のプロフィール ⧬筆者: 佐藤のtwitter 【参考】 Amazonで太宰治の本を探す 【佐藤ゼミ】6月19日は何の日ですか? ☈ 佐藤のYoutubeチャンネル「佐藤ゼミ」